编辑推荐:

1982年,纳德里安·西曼(Nadrian C. Seeman)教授以分支交叉(branch junction)为基础,开创了DNA纳米技术领域的先河。近四十年来,DNA纳米技术蓬勃发展,可以精准实现各种复杂二维及三维的图案或形状的自组装,而结构模块大多依照普通交叉(regular junction)来设计。而早在上世纪90年代初,由西曼教授同时提出的另一DNA模块类型——混合交叉(mesojunction),却被研究者忽视和遗忘。虽然混合交叉的部分单元设计已在实验中...

1982年,纳德里安·西曼(Nadrian C. Seeman)教授以分支交叉(branch junction)为基础,开创了DNA纳米技术领域的先河。近四十年来,DNA纳米技术蓬勃发展,可以精准实现各种复杂二维及三维的图案或形状的自组装,而结构模块大多依照普通交叉(regular junction)来设计。而早在上世纪90年代初,由西曼教授同时提出的另一DNA模块类型——混合交叉(mesojunction),却被研究者忽视和遗忘。虽然混合交叉的部分单元设计已在实验中得到初步验证,但是后续相关的研究长期以来近乎停滞。

2023年1月20日,生命学院魏迪明课题组(MADlab)在《美国化学学会志》(Journal of the American Chemical Society)上发表题为“基于混合交叉的新型DNA纳米结构设计范式”(Mesojunction-based design paradigm of structural DNA nanotechnology)的研究论文。

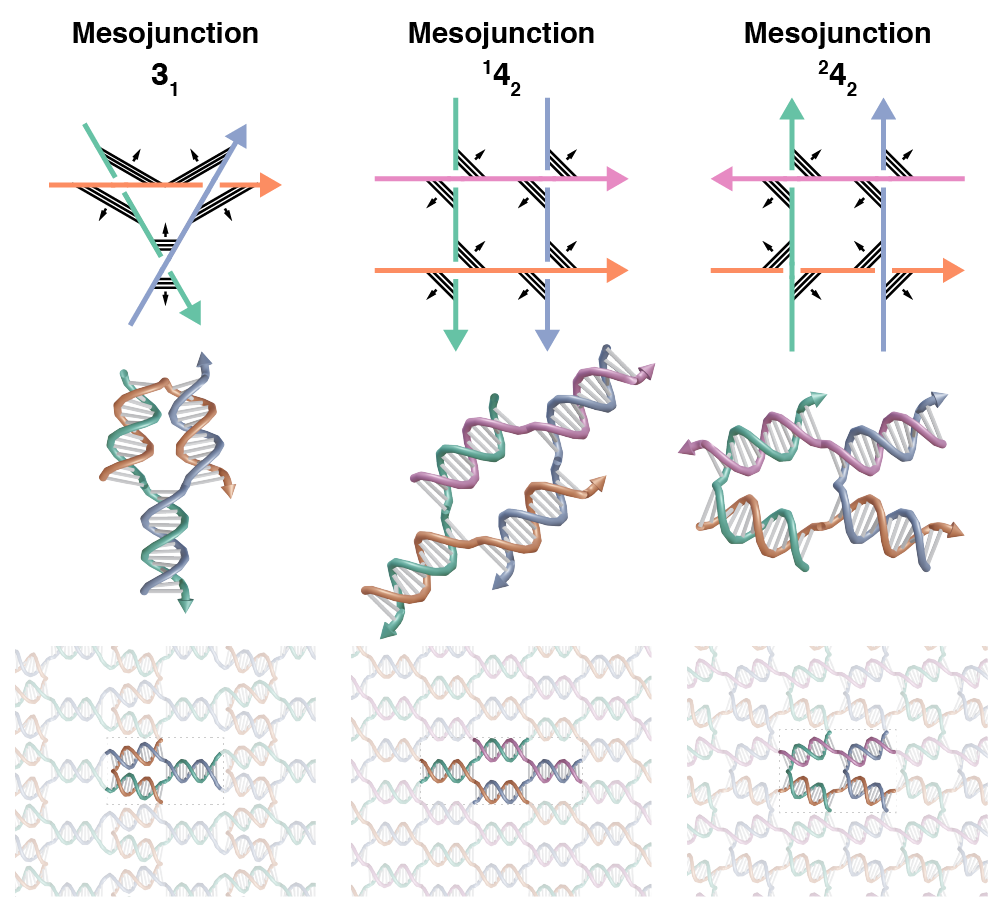

该研究首次将多种混合交叉应用于不同的DNA纳米结构设计。首先,研究人员将三臂或四臂的混合交叉作为基础单元,通过精妙的设计,使其通过粘性末端之间的碱基互补配对,实现周期性排列的一维组装。之后,研究人员以四臂混合交叉为代表,分别实现了无骨架(scaffold-free)方法与有骨架(scaffolded)方法介导的二维结构与三维结构的组装,充分展示了混合交叉在各种设计方法中的普适性。正如文中指出的,此交叉模式似乎存在与及其多样和复杂的基于经典普通交叉的DNA纳米结构设计的平行宇宙之中。鉴于混合交叉的种类数目超过经典交叉,这意味着在该领域存在尚未探明的广阔设计空间。

上:以半周螺旋为臂长的混合交叉示意图;中:以一周半螺旋为臂长的混合交叉示意图;下:由混合交叉组装的二维阵列

清华大学生命科学学院2022届硕士毕业生王天琦和生命科学学院博士后白坦蹊为本文的第一作者,清华大学生命科学学院魏迪明副教授和纽约大学Ohayon教授为本文的共同通讯作者。已故的纽约大学西曼教授为该研究提供了宝贵的指导和建议。该研究得到科技部、清华大学春风基金、清华-北大生命科学联合中心、中国博士后科学基金、美国自然基金(NSF)、 美国海军研究办公室(ONR)、美国能源部(DOE)等机构的基金资助。

生物通 版权所有