编辑推荐:

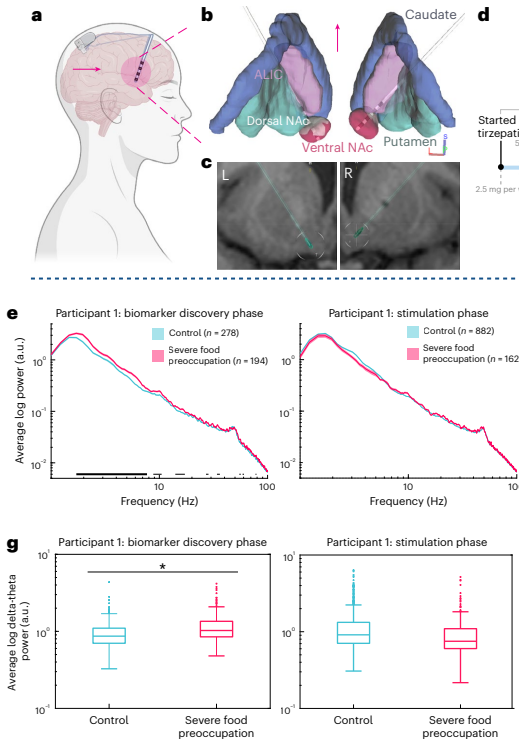

语 本研究针对肥胖患者中困扰性食物强迫思维(food preoccupation)及其导致的饮食行为失调,首次通过颅内脑电图(iEEG)直接监测人脑伏隔核(NAc)活动,探索胰高血糖素样肽-1(GLP-1)/葡萄糖依赖性促胰岛素多肽(GIP)双受体激动剂Tirzepatide对中脑边缘奖赏回路的作用。研究发现,Tirzepatide短期治疗后患者出现食物强迫思维“突破性”加重,且发作前NAc区δ-θ频段(≤7 Hz)功率显著升高,提示该低频振荡可作为干预靶点的生物标志物。这一发现为拓展肠促胰素疗法在饮食障碍治疗中的应用提供了神经机制依据。

生物通微信公众号

生物通微信公众号

生物通 版权所有