编辑推荐:

本研究通过系统综述与荟萃分析(纳入17项研究、1847名受试者),首次量化评估被动移动传感数据(睡眠、活动、社交等18项特征)与创伤后应激障碍(PTSD)症状的关联。研究发现,仅觉醒后睡眠时间(WASO, r=0.14)和身体活动相对振幅(r=-0.10)与PTSD症状呈显著相关性,为开发基于移动传感的PTSD客观评估工具提供了循证依据,论文发表于《npj Digital Medicine》。

创伤事件暴露在全球人群中极为普遍,超过70%的人一生中至少经历一次创伤事件。其中约5.6%的创伤暴露者会发展为创伤后应激障碍(Posttraumatic Stress Disorder, PTSD),在战争幸存者中这一比例高达23.81%。PTSD患者不仅承受着侵入性回忆、回避行为和过度警觉等核心症状的折磨,还面临更高的共病精神障碍风险、更差的躯体健康状态以及医疗资源使用增加等问题。尽管认知加工疗法(CPT)和延长暴露疗法(PE)等循证治疗方法已被证实有效,但其成功实施高度依赖可靠、及时的PTSD症状评估。

传统评估主要依赖结构化临床访谈(如Clinician Administered PTSD Scale, CAPS)或自评量表(如PTSD Checklist for DSM-5, PCL-5),存在回忆偏差、主观性强且难以实时捕捉行为变化等局限。随着可穿戴设备的普及,移动传感技术为心理健康监测提供了新思路——通过智能手机或智能手表的内置传感器(如加速度计、GPS、麦克风),可无创、连续地采集睡眠模式、活动轨迹、社交互动等行为数据。这些数据有望弥补传统评估的不足,例如:

然而,现有研究对移动传感特征与PTSD症状的关联存在矛盾结论:部分研究发现睡眠碎片化、活动节律紊乱与PTSD严重程度相关,而另一些研究则报告无显著关联。这种异质性可能源于研究方法差异(如PTSD评估工具、传感时长、人群特征)。为整合证据,德国乌尔姆大学(University of Ulm)联合慕尼黑大学的研究团队开展了首个系统综述与荟萃分析,旨在回答三大核心问题:

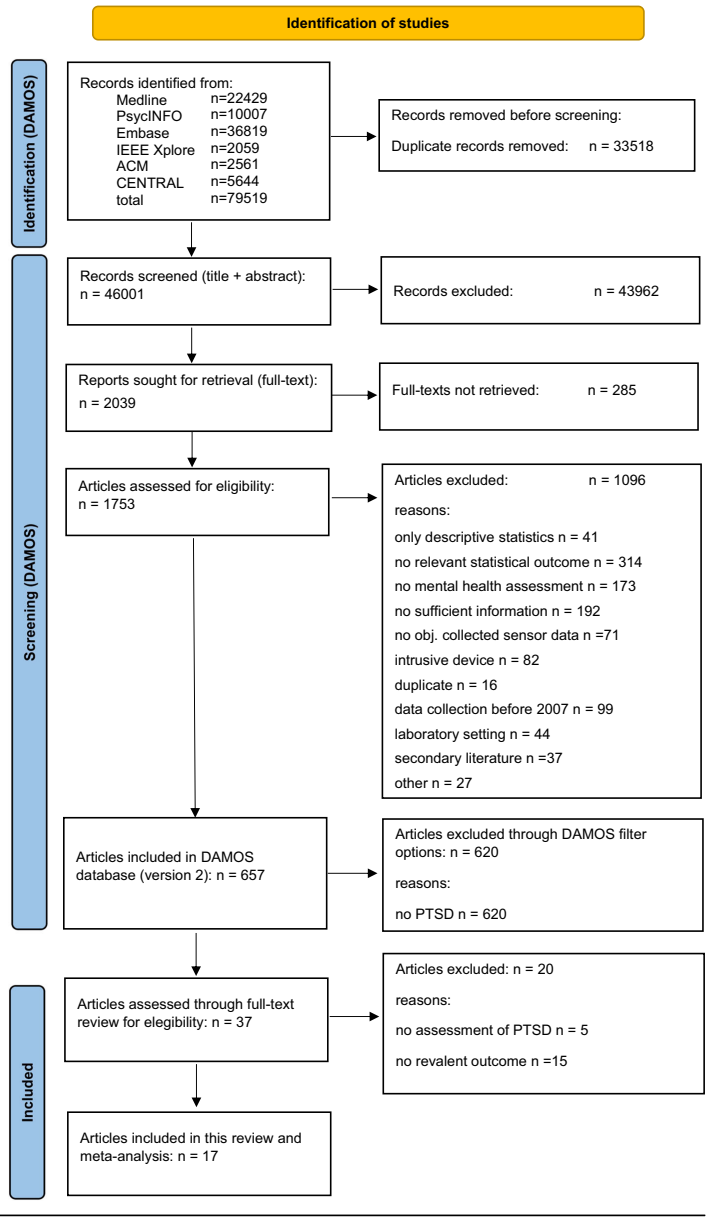

研究团队基于"精神健康移动传感研究数据库"(DAMOS)进行文献筛选。该数据库涵盖Medline、Embase等6个平台2007年后发表的移动传感研究,纳入标准包括:

通过随机效应模型对18项传感特征进行荟萃分析(特征需≥3项独立研究支持),计算其与PTSD症状的汇总相关系数(r)。采用Egger检验和漏斗图评估发表偏倚,并通过亚组分析(PTSD评估方式、人群类型)和元回归(年龄、性别比例、传感时长)探索异质性来源。

在分析的7项睡眠参数中,觉醒后睡眠时间(Wake After Sleep Onset, WASO)是唯一与PTSD症状显著正相关的特征(r=0.14, 95% CI=[0.03, 0.25])。WASO反映入睡后醒来的总时长,其增加表明睡眠碎片化加剧(图1)。

在5项活动特征中,身体活动相对振幅(Relative Amplitude) 呈现显著负相关(r=-0.10, 95% CI=[-0.17, -0.03])。该指标通过计算最活跃10小时(M10)与最不活跃5小时(L5)的活动量差异,反映昼夜活动节律的稳健性。值越低表明清醒期活动减少或夜间活动增多,与PTSD患者的"生物钟失调"理论一致。

值得注意的是,绝对活动水平(如M10、L5)及节律稳定性指标(如日间稳定性)均未显示显著关联,说明活动强度的相对变化比绝对值更具临床意义。

GPS衍生的移动特征(如活动半径、位置熵)和社交指标(如Wi-Fi使用)因研究数量不足(k<3)或仅用于机器学习模型(缺乏传统效应量)而未进行荟萃分析。例如一项针对流浪青年的研究通过手机GPS发现位置熵(反映活动地点多样性)与PTSD症状负相关,但机制尚不明确。

这项发表在《npj Digital Medicine》的研究首次通过荟萃分析证实:

研究同时指出未来方向:

正如通讯作者Ningzhe Zhu强调:"这项研究为移动传感在PTSD中的应用提供了原理验证,但优化传感指标、开展验证性研究仍是实现临床转化的前提。" 随着传感技术与分析框架的进步,被动监测有望革新PTSD的筛查、个体化干预及疗效评估范式。

*注:专业术语缩写首次出现时标

生物通微信公众号

生物通微信公众号

生物通 版权所有