编辑推荐:

近日,北京大学物理学院、北京怀柔综合性国家科学中心轻元素量子材料交叉平台江颖教授、徐莉梅教授、刘开辉教授、王恩哥院士等与香港城市大学材料科学及工程学系曾晓成教授课题组合作,利用自主研发的国产qPlus型扫描探针显微镜,以原子级精度实现了石墨烯和六方氮化硼表面上二维冰的可控操纵和摩擦力测量,发现了二维冰和石墨烯之间的结构超润滑行为,并结合理论模拟揭示了其不同于传统超...

近日,北京大学物理学院、北京怀柔综合性国家科学中心轻元素量子材料交叉平台江颖教授、徐莉梅教授、刘开辉教授、王恩哥院士等与香港城市大学材料科学及工程学系曾晓成教授课题组合作,利用自主研发的国产qPlus型扫描探针显微镜,以原子级精度实现了石墨烯和六方氮化硼表面上二维冰的可控操纵和摩擦力测量,发现了二维冰和石墨烯之间的结构超润滑行为,并结合理论模拟揭示了其不同于传统超润滑体系的微观机理,澄清了低维受限条件下超快水传输特性的根源。该工作以《原子尺度上探测二维水输运的结构超润滑》(Probing structural superlubricity of two-dimensional water transport with atomic resolution)为题,于2024年6月14日发表在国际顶级学术期刊《科学》(Science)上。这也是该研究团队利用国产qPlus型扫描探针显微镜在冰表面结构和预融化研究中取得突破后,再一次取得的重要进展。

近年来,低维受限体系中的水输运受到了人们的广泛关注,特别是在受限尺寸接近原子尺度时(<1nm),水的透过率呈现出数量级的提升,理论上推测这种反常的超快水输运可能与“超润滑”相关,在海水淡化、能量捕获、纳米过滤和纳米流体器件设计等领域有着巨大的应用潜力。超润滑现象常见于非公度匹配的晶体界面,其定义通常是指两个滑动固体表面之间为近乎理想的无摩擦状态,并且摩擦系数应小于0.01。然而,纳米流器件中的受限水是否也会出现超润滑?超润滑机理是什么?受限水的结构又是怎样的?由于缺乏直接的实验测量技术,这些问题一直悬而未决。此外,之前的实验研究还发现,纳米流器件的水输运性质对通道材料异常敏感。例如,水在石墨烯纳米通道中的透过率比六方氮化硼纳米通道高近两个数量级,而理论预测这两个体系的摩擦力差异仅有3到5倍。

近期的多项工作表明,原子尺度受限体系中的水通常会形成类似于冰的有序结构。因此,石墨烯和氮化硼纳米通道中的二维受限水输运问题实际上可转化为石墨烯和氮化硼表面上的二维冰输运问题。基于这个思路,研究人员首先在铜表面的单层石墨烯和氮化硼上生长出了二维冰岛,结果表明,石墨烯表面的二维冰相较于氮化硼表面的二维冰有着更大的面积和更小的密度,且前者只能稳定存在于衬底的台阶边缘,后者则可以存在于台面上,这说明水分子在石墨烯表面上的扩散势垒要明显低于氮化硼。随后,研究人员基于自主研发的qPlus型扫描探针显微镜,得到了石墨烯和氮化硼表面上二维冰的原子级分辨图像,发现两种表面上的二维冰与该团队先前报道的金(111)表面二维冰的结构相似【Ma et al., Nature 577, 60 (2020)】,都呈现出双层自锁的六方冰相,也即:二维冰I相(图1)。

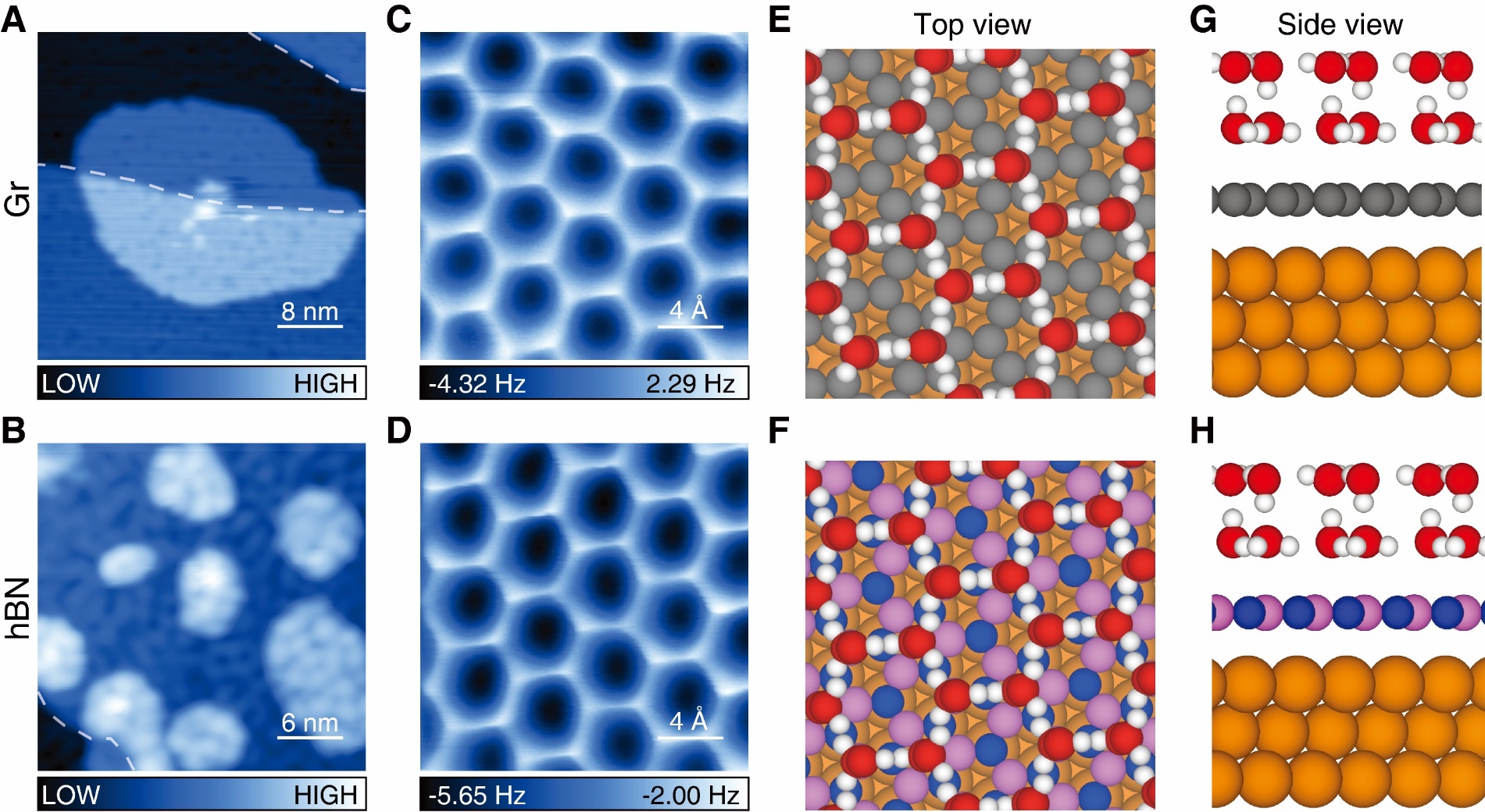

图1 铜表面单层石墨烯和六方氮化硼上的二维冰结构。(A和B)石墨烯和氮化硼表面二维冰的STM图。(C和D)石墨烯和氮化硼表面二维冰晶格的AFM图。(E到H)石墨烯和氮化硼表面二维冰的模型图

通过同时对二维冰的氢键网络和衬底晶格进行成像,研究人员发现,石墨烯表面的二维冰有两种互成30°的取向,且其氢键网络和石墨烯晶格之间没有明显的匹配关系,呈现非公度性;而氮化硼表面的二维冰仅有一个取向且与衬底晶格有着很好的公度性,即:一个水六元环对应一个B-N十四元环(图2)。结合密度泛函理论计算的结果,研究人员发现,虽然石墨烯和氮化硼的晶格常数非常接近,但由于氮化硼中的B-N键具有极性,使得水分子在氮化硼表面的势能起伏比非极性的石墨烯大2到3倍。尽管这个差异很小(小于10meV/water),却可对“柔性”的二维冰氢键网络的公度性产生决定性影响。

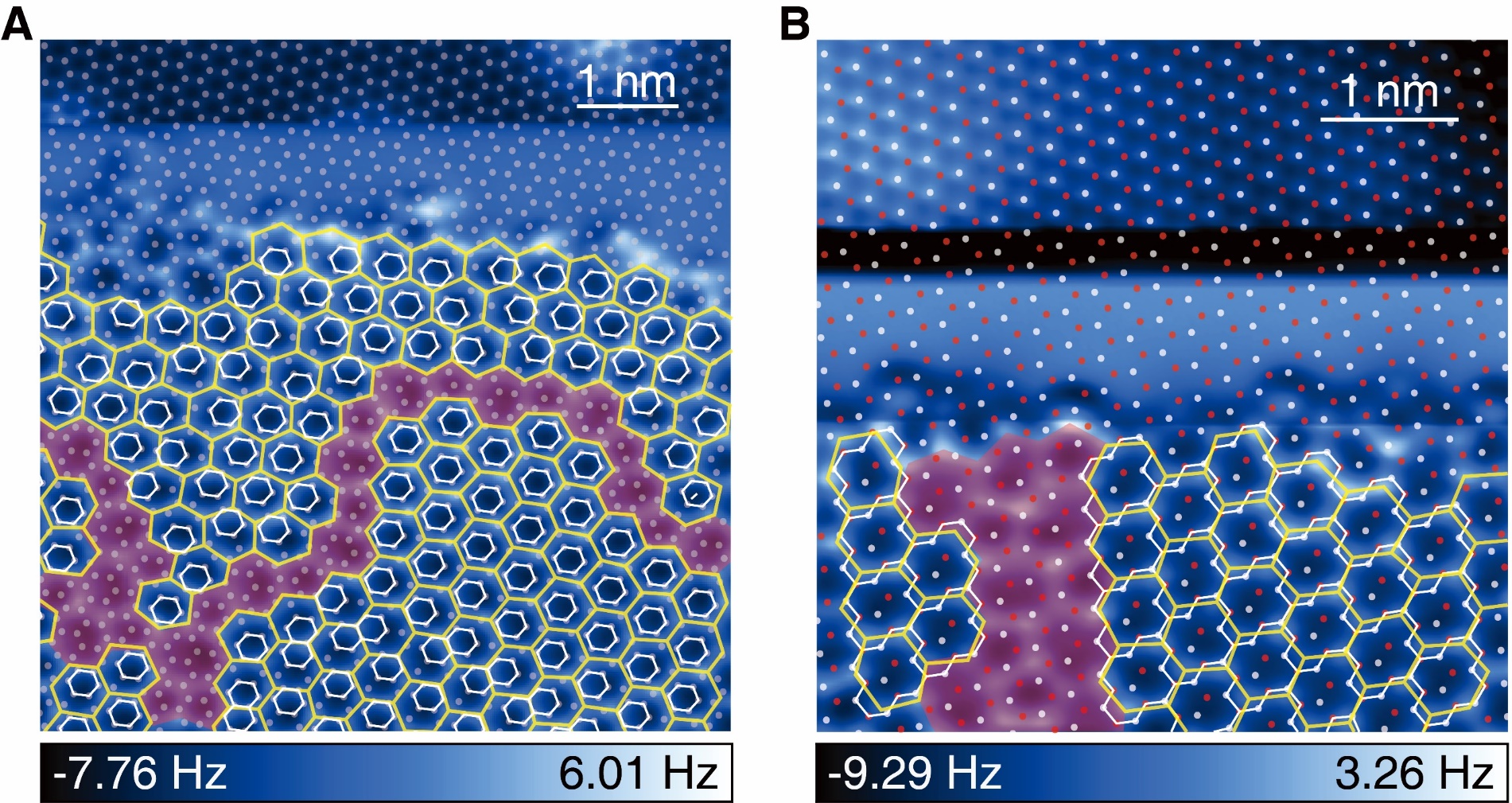

图2 石墨烯和氮化硼晶格与二维冰晶格的公度关系。(A)二维冰与石墨烯晶格的不公度匹配,灰点表示石墨烯衬底中的碳原子的位置,黄色和白色六元环分别表示二维冰的水六元环和石墨烯的碳六元环。(B)二维冰与氮化硼晶格的公度匹配,白点和灰点分别表示氮化硼衬底中的硼原子和氮原子的位置,黄色六元环和白色十四边形分别表示二维冰的水六元环和氮化硼的硼-氮十四边形

在此基础上,研究人员进一步突破了传统扫描探针显微镜无法对大面积弱键体系进行可控操纵的瓶颈,通过对针尖尖端形状的精准调控,发展出了一套二维冰岛(水分子数>20,000)的非破坏式操纵以及本征摩擦力测量的新方法(图3)。实验结果表明,石墨烯表面二维冰的面积归一化摩擦力随冰岛总面积的增大而减小,在实验可测量的面积范围内最终减小到1pN/nm2,拟合的衰减系数约为-0.5,符合超润滑所预期的摩擦特性;而氮化硼表面二维冰的归一化摩擦力与冰岛的面积无关,为一常数(约18pN/nm2),因此总摩擦力随着二维冰面积的增大而线性增大,属于传统的摩擦行为。

分子动力学模拟计算结果与实验结果表现出定量的一致性。理论结果表明,对于石墨烯表面上尺寸较大的二维冰岛,其静摩擦系数甚至可以低于0.01,符合超润滑的定量特征。二维冰在石墨烯表面的超润滑行为源于水分子和石墨烯之间的弱范德华相互作用以及二维冰和石墨烯晶格之间的不公度性,而对于公度性较好的二维冰/氮化硼体系,则不存在超润滑现象。

图3 利用针尖操控测量二维冰与衬底间的摩擦力。(A)针尖操纵二维冰滑动示意图。(B)两个表面上水-针尖相互作用势能起伏与二维冰面积的关系。(C)实验所得二维冰在两个表面上的本征归一化静摩擦力。(D)分子动力学模拟所得二维冰在两个表面上的本征归一化静摩擦力

这项工作首次以原子级精度实现了表面上低维水的摩擦力测量,提供了低维受限水输运中结构超润滑的首个实验证据。此外,该工作揭示了低维受限水的超润滑对表面电荷分布的敏感性,这与仅依赖于晶格匹配度的传统“刚性”超润滑体系有很大的差别,有助于理解原子尺度受限条件下超快水传输特性的根源,并推动纳米流体工程和纳米摩擦学等领域的研究。这项工作将进一步激励新型超润滑和纳米流体系统的未来探索与实际应用。

值得一提的是,该工作也是江颖、王恩哥等利用国产qPlus型扫描探针显微镜在冰表面结构和预融化研究中取得突破后【Hong et al., Nature 630, 375 (2024)】,再一次取得的重要进展。江颖课题组长期致力于高分辨扫描探针显微镜的自主研发和应用,创新性发展出了一套基于高阶静电力的qPlus扫描探针技术,并在国际上率先实现氢核的成像。2022年,课题组完成了qPlus型扫描探针显微镜的国产化样机 【Cheng et al., Rev. Sci. Instrum. 93, 043701 (2022)】,并将其用于该项目的研究,采集了文章的全部实验数据。该样机的相关核心专利技术已转让给中科艾科米(北京)科技有限公司,通过校企联合研发,成功实现了由样机到商业化仪器的转换,打破了多年来国外公司对该类型仪器的垄断,为我国科研领域注入了本土化的高端技术动力。

北京大学物理学院量子材料科学中心2017级博士研究生吴达、2020级博士研究生赵正朴、香港城市大学材料科学及工程学系博士后林博、北京大学物理学院量子材料科学中心2018级博士研究生宋易知(现为美国天普大学博士后)和北京大学物理学院2019级博士研究生戚嘉杰为文章的共同第一作者。其中吴达、赵正朴主要贡献为扫描探针实验,林博主要贡献为分子动力学模拟计算,宋易知主要贡献为第一性原理计算和模拟,戚嘉杰主要贡献为样品生长;江颖、曾晓成、徐莉梅、刘开辉和王恩哥为文章的共同通讯作者。该工作得到了国家自然科学基金委、科学技术部、教育部、北京市科学技术委员会、北京市发展和改革委员会和新基石科学基金会的经费支持。

生物通微信公众号

生物通微信公众号

生物通 版权所有