编辑推荐:

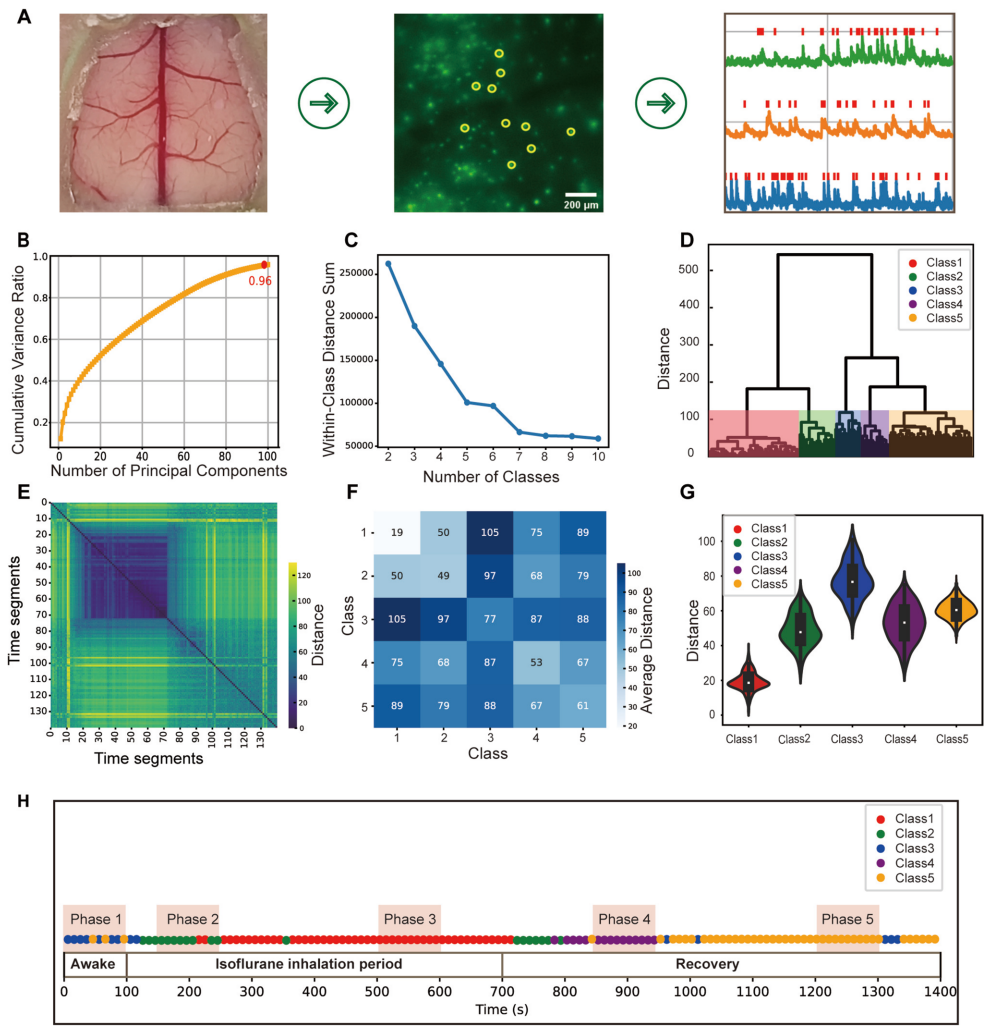

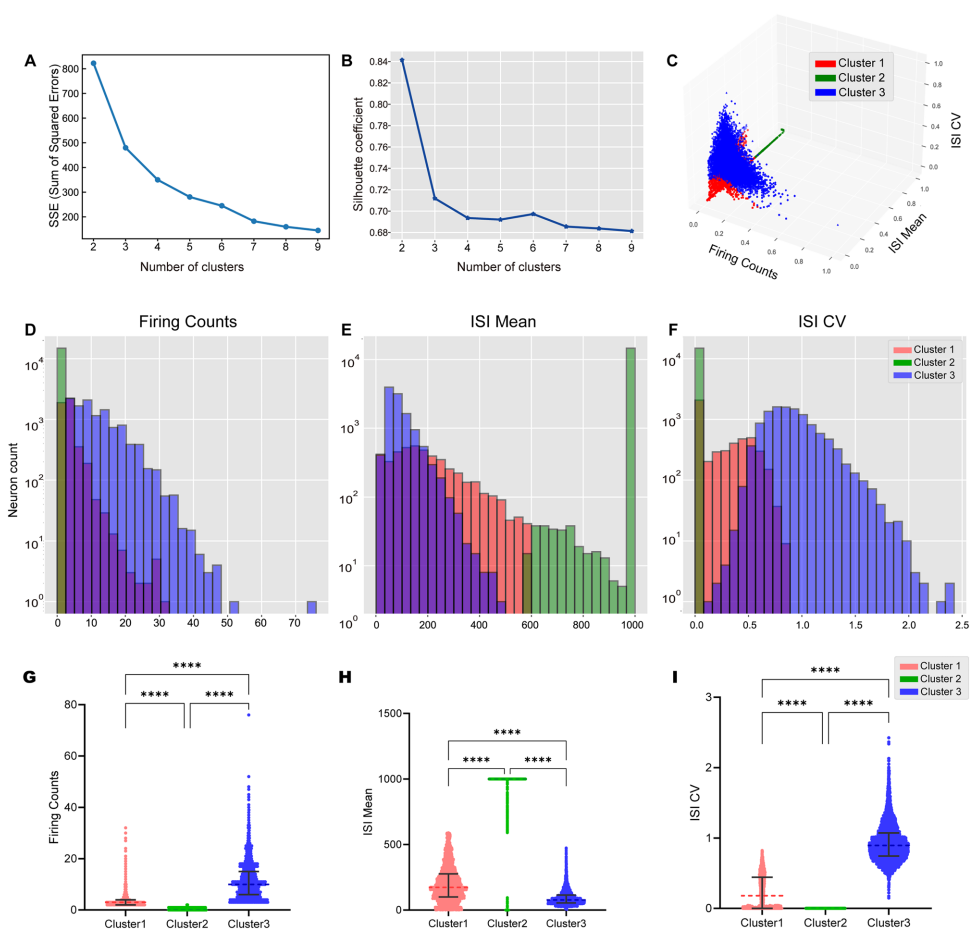

本研究针对麻醉药物对皮层2/3层神经元动态活动模式影响机制不清的问题,通过高分辨率宽场显微镜技术开展全脑同步成像研究。研究人员采用动态时间规整和K-means聚类方法,将神经元活动分为高、中、低三个活性类别,揭示了麻醉过程中神经元活动的非线性变化和恢复期反弹现象。研究发现不同活性神经元在皮层区域分布均匀,为临床麻醉监测技术提供了新的理论依据。

生物通微信公众号

生物通微信公众号

生物通 版权所有