编辑推荐:

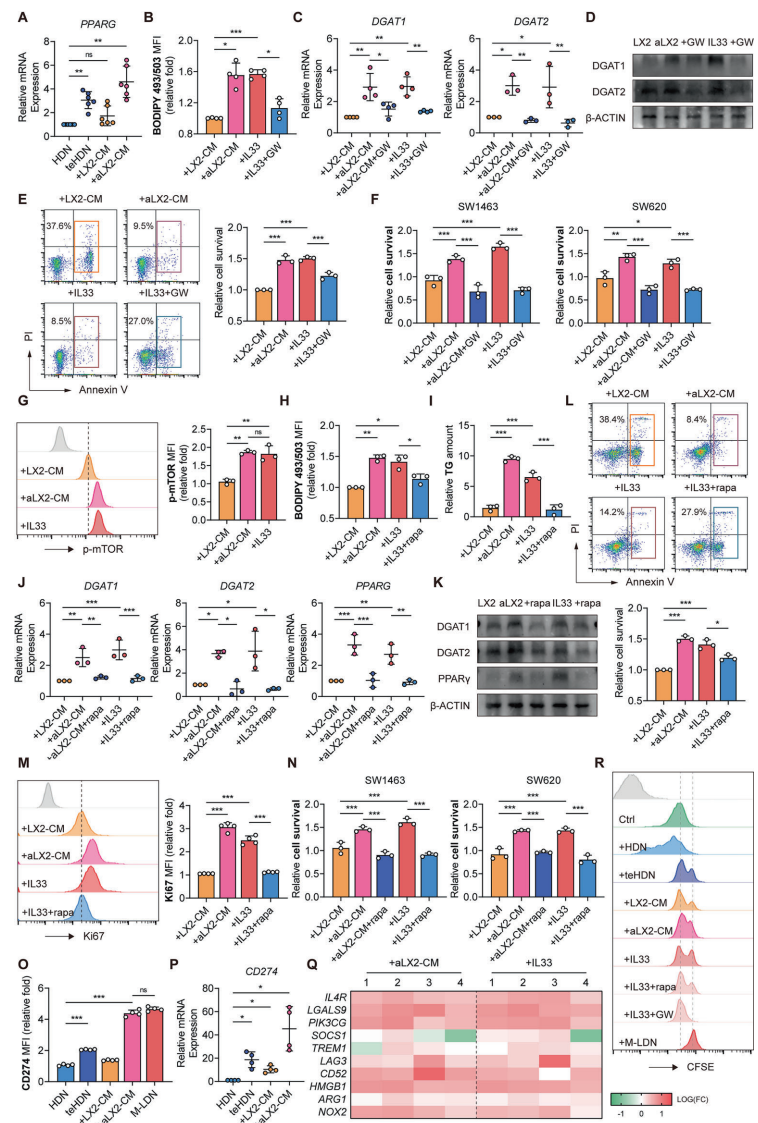

本研究针对结直肠癌肝转移过程中肿瘤微环境如何调控中性粒细胞代谢重编程这一关键科学问题,揭示了肝星状细胞通过分泌IL33激活mTOR/PPARγ/DGAT通路,诱导成熟低密度中性粒细胞脂滴异常积累的新机制。研究发现脂质富集的中性粒细胞通过传递脂质激活休眠肿瘤细胞的脂肪酸β-氧化和类二十烷酸合成,从而驱动转移灶形成。该成果不仅阐明了器官特异性微环境调控免疫代谢的新机制,更为联合靶向IL33与免疫检查点抑制剂的肝转移治疗策略提供了理论依据。

生物通微信公众号

生物通微信公众号

生物通 版权所有