编辑推荐:

本研究针对复发难治性弥漫大B细胞淋巴瘤(R/R DLBCL)预后差的临床难题,创新性地采用遗传亚型指导的R-ICE-X联合治疗方案。通过LymphPlex算法将患者分为MCD-like、BN2-like等7种亚型,分别联用泽布替尼、来那度胺等靶向药物,显著提高完全缓解率(CR 56.6%)和2年无进展生存率(PFS 69.3%),同时揭示CD70突变和PI3K-AKT-mTOR通路激活是耐药关键因素。该研究为DLBCL精准治疗提供了重要循证依据。

弥漫大B细胞淋巴瘤(DLBCL)作为最常见的侵袭性非霍奇金淋巴瘤,尽管R-CHOP方案使60%患者获得缓解,但仍有20-50%患者面临复发或耐药困境,中位生存期不足12个月。传统挽救方案如R-ICE的完全缓解率仅24.4%,且缺乏针对不同分子机制的个性化策略。这一临床痛点催生了上海交通大学医学院附属瑞金医院血液学研究所开展的重要探索。

研究人员设计了一项名为GUIDANCE-06的II期临床试验,创新性地将LymphPlex遗传分型系统应用于R/R DLBCL治疗决策。该研究通过靶向测序和FISH技术将76例患者分为MCD-like(MYD88/CD79B突变)、BN2-like(NOTCH2/BCL6异常)等7种亚型,分别联合不同靶向药物:MCD-like/BN2-like用BTK抑制剂泽布替尼(R-ICE-zanubrutinib),N1-like/NOS用免疫调节剂来那度胺(R-ICE-lenalidomide),TP53Mut用去甲基化药物地西他滨(R-ICE-decitabine),EZB-like用组蛋白去乙酰化酶抑制剂西达本胺(R-ICE-chidamide),ST2-like用JAK抑制剂托法替尼(R-ICE-tofacitinib)。研究结果发表于《Signal Transduction and Targeted Therapy》,为DLBCL精准治疗树立了新标杆。

关键技术包括:(1)采用38基因Panel的LymphPlex分型算法;(2)基于PET/CT的Lugano疗效评估标准;(3)RNA测序结合xCell算法解析肿瘤微环境;(4)自体造血干细胞移植(ASCT)桥接治疗;(5)国际预后指数(IPI)分层分析。

患者和治疗特征

76例患者中72%为晚期(III/IV期),79%伴乳酸脱氢酶(LDH)升高。基因分型显示MCD-like(25%)和BN2-like(20%)为主要亚型,70%为非生发中心B细胞(non-GCB)来源。

疗效评估

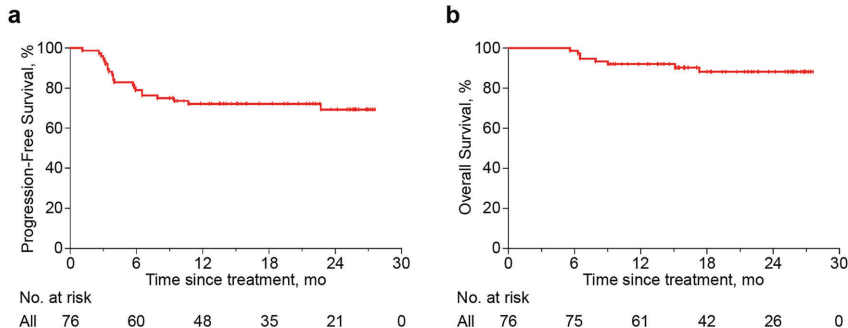

总体完全缓解率达56.6%,其中R-ICE-zanubrutinib组CR率53%,R-ICE-lenalidomide组57%。2年总生存率(OS)达88.3%,显著优于历史对照。

安全性分析

主要3-4级不良事件为中性粒细胞减少(30%)和血小板减少(25%),无治疗相关死亡。

分子机制

CD70突变患者预后极差(2年OS仅56%),基因组富集分析(GSEA)显示进展患者PI3K-AKT-mTOR通路显著激活(NES=1.846)。肿瘤微环境分析发现CD8+T细胞浸润减少与耐药相关,而间质型(LME-MS)和炎症型(LME-IN)微环境患者获益显著。

该研究开创性地证实遗传亚型指导的R-ICE-X方案可双重靶向遗传变异和微环境异常:

Yi-Ge Shen等研究者通过多组学整合分析,不仅解决了R/R DLBCL治疗选择匮乏的临床难题,更建立了可推广的精准医疗范式。特别是对亚洲人群中高发的non-GCB亚型,泽布替尼联合方案展现出独特优势。该成果为NCCN指南更新提供了高级别证据,标志着淋巴瘤治疗进入"基因分型指导下的组合靶向时代"。

生物通微信公众号

生物通微信公众号

生物通 版权所有