编辑推荐:

本研究针对十字花科作物根肿病(由专性寄生原生生物Plasmodiophora brassicae引起)防治难题,通过全基因组关联分析(GWAS)和基因编辑技术,发现β-1,3-葡聚糖合成酶样基因GSL5是关键的感病因子。研究人员在拟南芥、甘蓝型油菜(Brassica napus)、白菜(B. rapa)和花椰菜(B. oleracea)中敲除GSL5后,均获得对26种P. brassicae致病型的广谱抗性,且不影响作物产量。该研究揭示了GSL5通过稳定病原效应子PbPDIa抑制JA(茉莉酸)免疫通路的分子机制,为十字花科作物抗病育种提供了突破性策略。

研究背景:十字花科作物的"癌症"威胁

根肿病被称为十字花科作物的"癌症",由专性寄生的原生生物Plasmodiophora brassicae(P. brassicae)引起,每年造成全球10-15%的产量损失。这种病原体生活史复杂,通过初级感染(根表皮)和次级感染(根皮层)两个阶段侵染植物,最终导致根部肿大畸形。尽管已鉴定出39个抗性位点(如CRa、Crr1a等TNL型抗性基因),但田间病原体致病型高度异质化,现有抗性品种常在3-5年内失效。更棘手的是,目前尚未发现能同时抵抗多种致病型的广谱抗性基因。

关键方法:从田间表型到分子机制

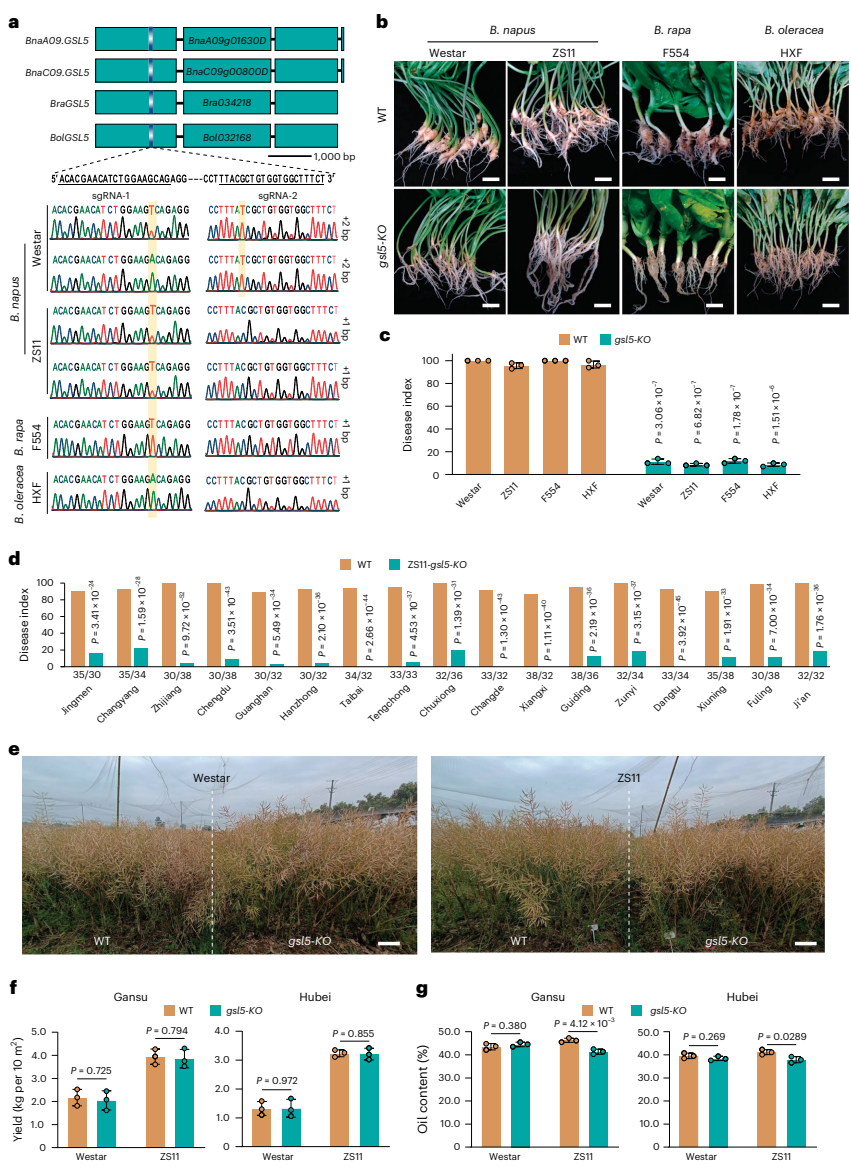

研究人员首先对244份重测序的甘蓝型油菜种质进行3年田间表型分析(疾病指数DI评估),通过GWAS锁定A09染色体上GSL5基因(BnaA09g01630D)的4个显著SNP。利用CRISPR-Cas9在拟南芥、甘蓝型油菜(Westar和ZS11品种)、白菜和花椰菜中敲除GSL5,通过转录组、激素检测(JA、ACC)和酵母双杂交等技术解析抗性机制。

研究结果:

1. GSL5是十字花科保守的感病基因

GWAS发现BnaA09.GSL5自然变异(SNP 885,826导致Leu→Phe突变)与感病性显著相关。系统发育分析显示GSL5在30种十字花科植物中序列保守度>89%。拟南芥gsl5突变体(pmr4-1)对36个P. brassicae分离株(26种致病型)均表现抗性,而回补GSL5后恢复感病性。

2. 基因编辑实现跨物种广谱抗性

在四种作物中敲除GSL5均获得高水平抗性:甘蓝型油菜gsl5植株对17个分离株(15种致病型)完全抗病;白菜和花椰菜gsl5植株对7个测试分离株均抗病。田间试验表明,ZS11-gsl5在染病田产量比野生型提高2倍,且在无病田关键农艺性状无显著差异(如Westar-gsl5产量2.08 vs 2.17 kg/10m2)。

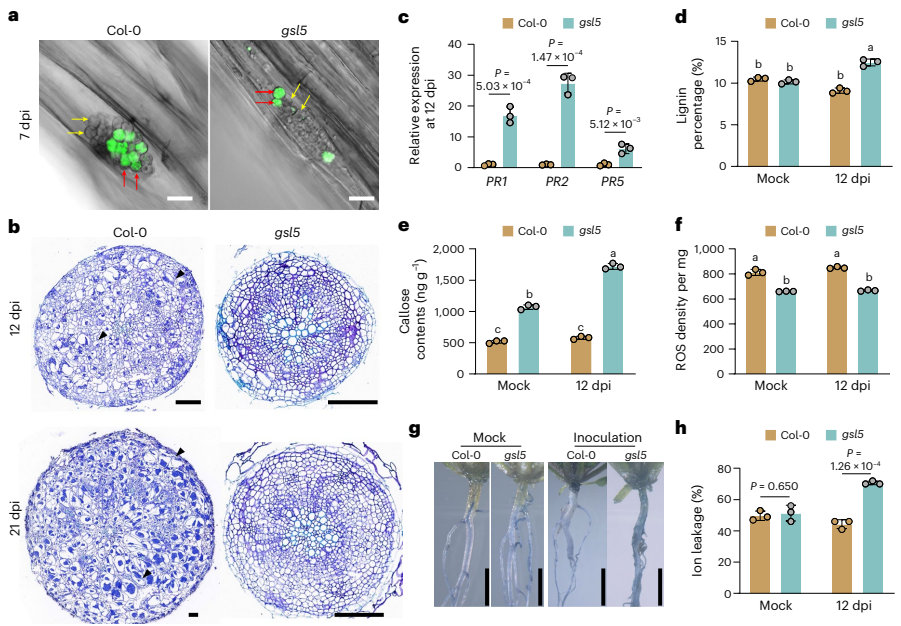

3. JA通路介导的抗性机制

显微观察发现gsl5植株能完成初级感染,但次级感染的皮层细胞中病原体生长受阻。转录组和代谢分析显示,gsl5植株在次级感染早期(12 dpi)JA前体OPDA、JA及其活性衍生物JA-Ile含量分别增加2倍、3倍和2.3倍,且PR2、PR5等防御基因表达上调6倍。双突变体实验证实jar1-1(JA缺陷)完全恢复gsl5感病性,而sid2-1(SA缺陷)无影响。外源MeJA处理显著降低野生型病害严重度。

4. 病原效应子稳定GSL5蛋白

酵母筛库发现P. brassicae分泌效应子PbPDIa(含TMX3结构域)与GSL5互作。宿主诱导基因沉默(HIGS)PbPDIa可降低6种致病型的毒力。体外实验证实PbPDIa通过二硫键催化活性增强GSL5稳定性,从而抑制JA免疫。

结论与意义

该研究首次阐明GSL5-PbPDIa-JA通路调控根肿病感病性的分子框架:病原体通过PbPDIa稳定GSL5蛋白,抑制JA介导的免疫反应;而GSL5失活可解除这种抑制,在次级感染阶段触发防御反应。相比传统抗性基因(如TNL型),基于GSL5编辑的策略具有三大优势:(1)广谱性——覆盖26种致病型;(2)持久性——非病原特异性抗性不易被克服;(3)安全性——不引起组成型免疫激活,保障产量稳定。研究为十字花科作物抗病育种提供了全新靶点,相关成果发表于《Nature Genetics》。

生物通微信公众号

生物通微信公众号

生物通 版权所有