编辑推荐:

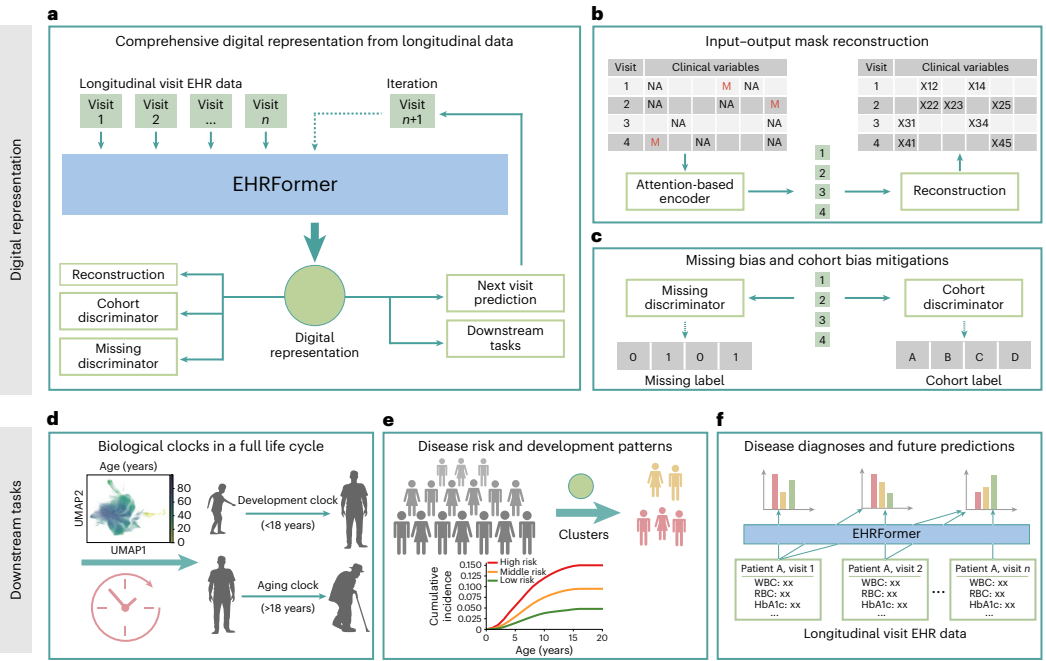

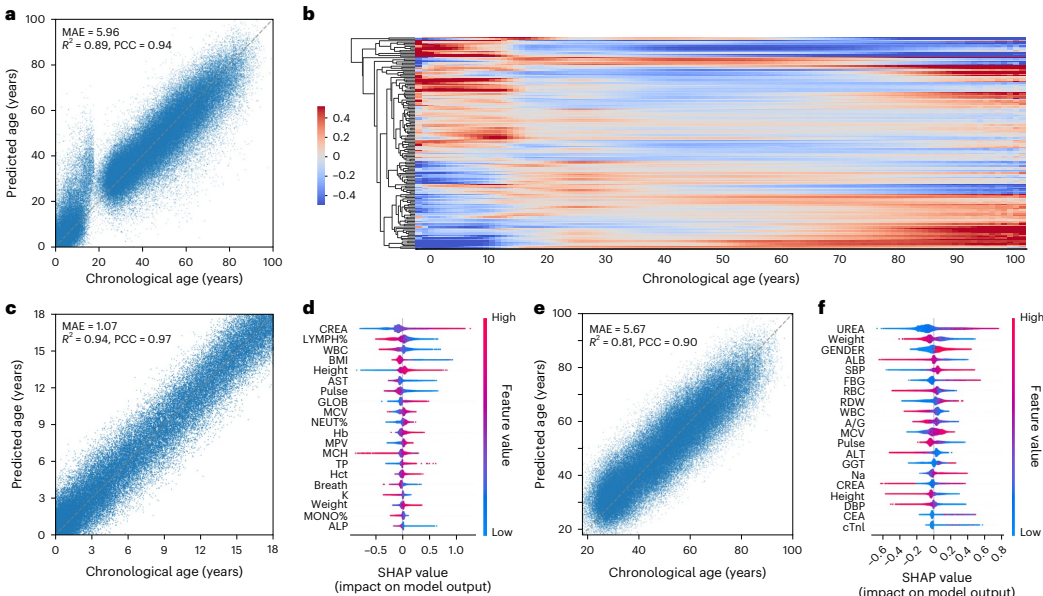

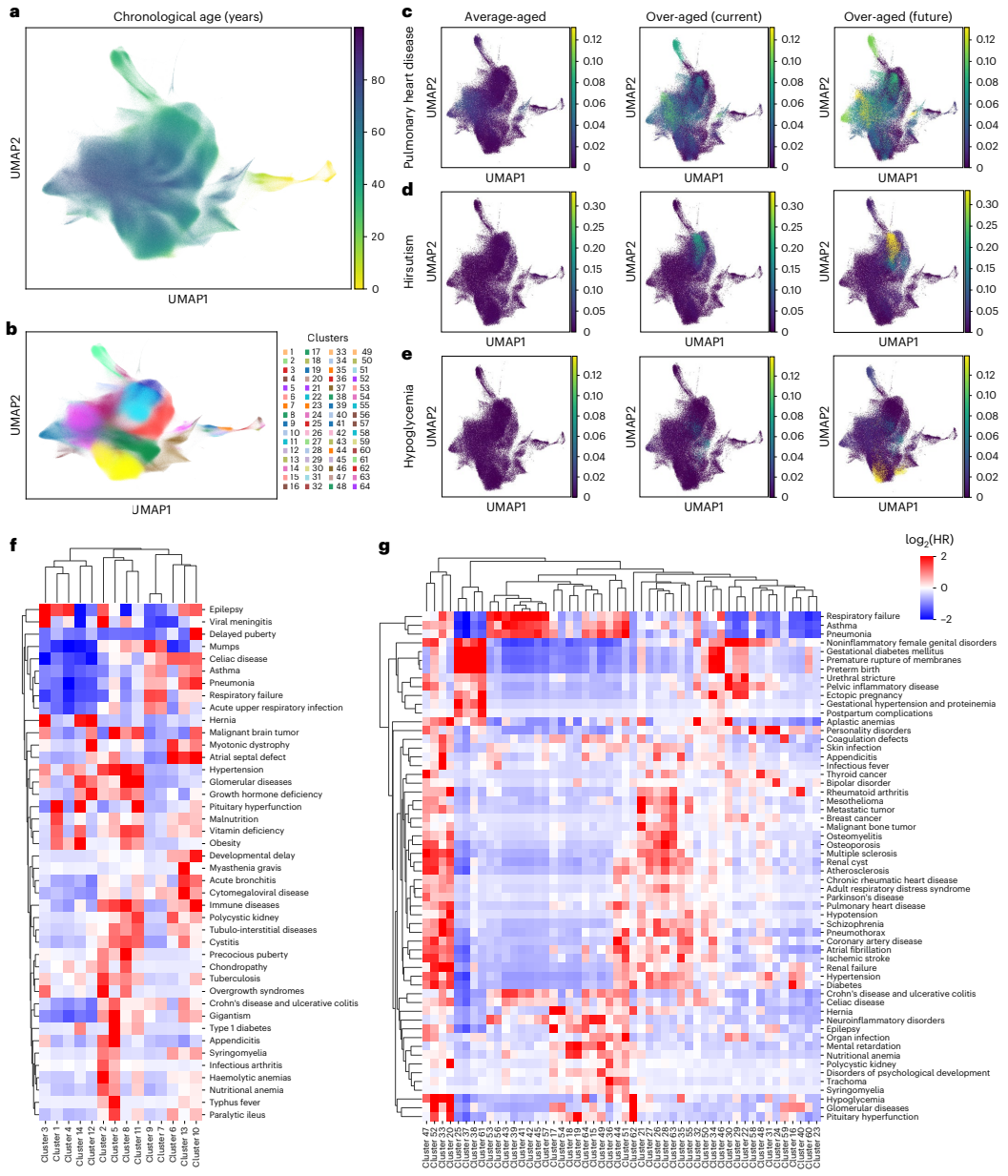

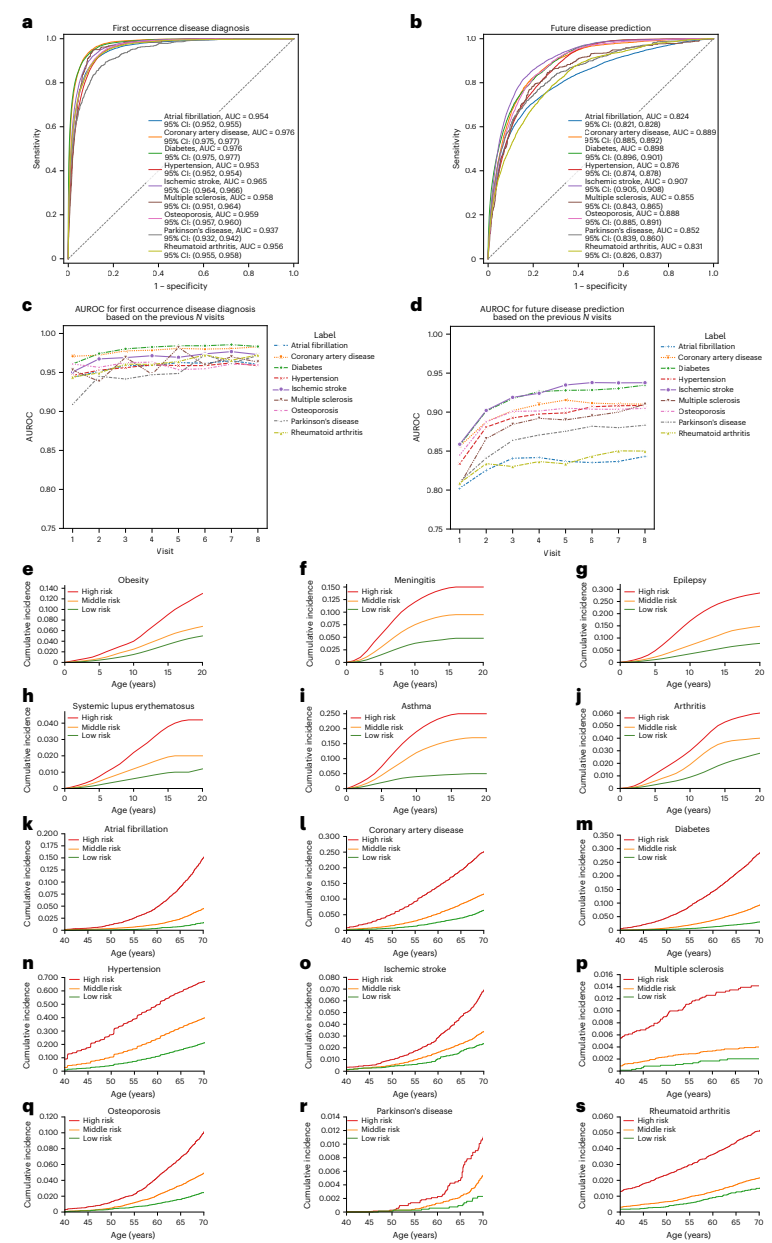

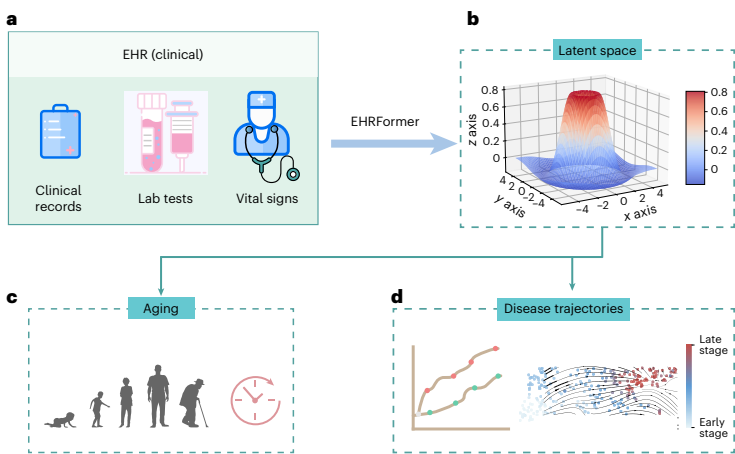

本研究针对现有衰老研究主要关注成年阶段、缺乏覆盖全生命周期的生物时钟模型的现状,开发了名为LifeClock的创新模型。研究人员利用来自968万余名患者的2463万次纵向临床就诊数据,通过EHRFormer这一基于Transformer的时序模型,构建了能够从婴儿期到老年期精准预测生物年龄的算法。研究首次揭示了儿童发育时钟与成人衰老时钟的不同特征,并证明该模型能准确预测当前和未来重大疾病风险,为全生命周期精准健康管理提供了新框架。

生物通微信公众号

生物通微信公众号

生物通 版权所有