编辑推荐:

本研究针对急性主动脉综合征(AAS)在非增强CT上诊断困难的临床挑战,开发了人工智能预警系统iAorta。通过多中心回顾性研究(n=20,750)和大规模真实世界验证(n=137,525),该系统在非增强CT上实现AUC 0.958,敏感度0.913-0.942,特异度0.991-0.993。前瞻性研究(n=13,846)证实其可将误诊患者的正确诊断时间从219.7分钟缩短至61.6分钟,在资源有限地区具有重要临床应用价值。

急性主动脉综合征(AAS)作为心血管急症中的"隐形杀手",其诊断一直面临巨大挑战。这类疾病包括Stanford A型主动脉夹层(TAAD)、B型主动脉夹层(TBAD)、壁内血肿(IMH)和穿透性动脉粥�硬化溃疡(PAU),起病凶险,每小时死亡率增加1-2%。更棘手的是,在中国等医疗资源不均衡地区,昂贵的CT血管造影(CTA)往往不是首选项,约60%疑似患者首先接受非增强CT检查。然而,非增强CT对AAS的诊断敏感性仅为30-50%,导致大量漏诊和延误治疗。这一临床困境呼唤创新解决方案。

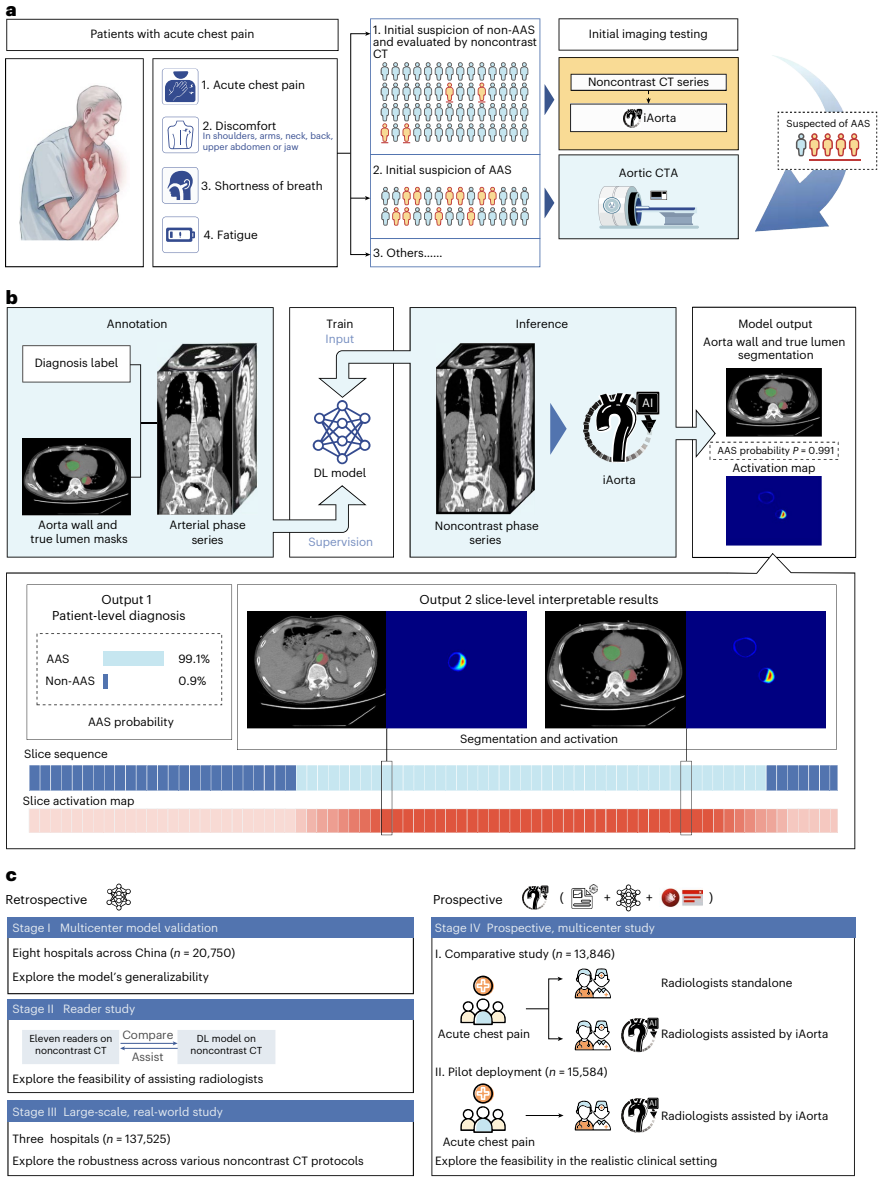

针对这一重大需求,由浙江大学医学院附属第一医院血管外科张鸿坤团队与阿里巴巴达摩院合作,开发了基于深度学习(DL)的智能预警系统iAorta。这项发表在《Nature Medicine》的研究通过四阶段严谨验证:首先训练模型识别3,350例配对CTA中的非增强CT特征;随后在20,750例多中心数据中验证模型性能;接着在137,525例真实急诊病例中测试鲁棒性;最终通过15,584例前瞻性部署评估临床价值。关键技术包括:1)利用动脉期CTA标注指导非增强CT的深度学习;2)开发可解释的病变激活图谱;3)构建浏览器-服务器协作的实时预警平台。

研究结果显示,iAorta系统展现出卓越的诊断性能。在多中心验证中,模型区分AAS的曲线下面积(AUC)达0.958(95%CI 0.950-0.967),对TAAD、TBAD、IMH和PAU的敏感性分别为0.971-0.995、0.980-0.996、0.953-0.980和0.912-0.955。特别值得注意的是,在包含各种非增强CT协议的真实世界验证中,系统保持0.991-0.993的高特异度。读者研究证实,AI辅助使放射科医师的敏感性从0.603-0.807提升至0.899-0.943,尤其显著改善了经验不足医师的诊断水平。

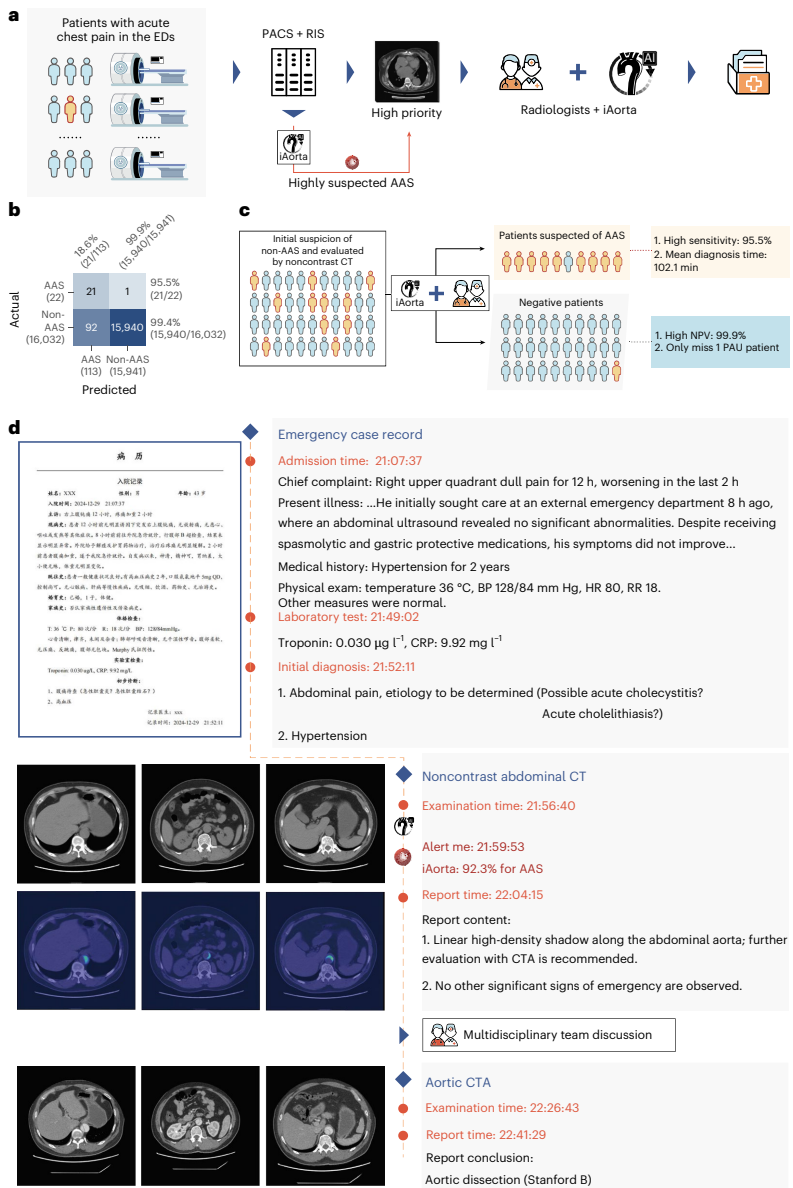

前瞻性研究数据更具临床说服力。比较性研究显示,iAorta将初始误诊患者的正确诊断路径时间从219.7(115-325)分钟缩短至61.6(43-89)分钟。在上海长海医院的试点部署中,系统从15,584例急诊患者中准确识别22例AAS中的21例,平均诊断时间控制在102.1(75-133)分钟。一个典型病例中,以腹痛就诊的患者经非增强腹部CT扫描后3分钟即收到预警,最终94分钟内确诊TBAD,避免了灾难性后果。

这项研究的创新价值体现在多个维度:技术上,首次证明非增强CT结合AI可达到接近CTA的诊断性能;临床上,为资源受限地区提供了可行的AAS筛查方案;系统设计上,开创性地将实时预警整合到放射科工作流程。正如通讯作者张鸿坤教授指出:"iAorta不仅改变了AAS的诊断范式,更重塑了急诊影像的决策流程。"

研究的局限性包括训练数据主要来自中国人群,对PAU的敏感性有待提高等。未来计划通过纳入临床症状和实验室指标构建多模态模型,并扩展至更广泛医疗机构验证。这项研究的意义已超越AAS本身,其技术框架可拓展至肺栓塞、急性冠脉综合征等其他胸痛危重症的早期识别,为AI赋能急诊医学树立了新标杆。

生物通微信公众号

生物通微信公众号

生物通 版权所有