编辑推荐:

本研究通过开发新型时序间隔网络密度分析(TINDA)方法,揭示了人类大脑皮层功能网络活动呈现300-1000ms周期的结构化循环模式。研究人员利用五组独立脑磁图(MEG)数据集,发现默认模式网络(DMN)与背侧注意网络(DAN)等认知网络在周期中呈现特定相位关系,且周期强度与速度具有遗传性并与年龄、认知表现相关。该发现为理解大脑如何确保各类认知功能按时执行提供了新视角,对神经退行性疾病研究具有重要启示。

人类大脑需要同时处理注意力、记忆和感觉加工等多种认知功能,但长期以来科学界不清楚大脑如何确保这些功能都能在合理时间内得到执行。就像交响乐团需要指挥协调不同乐器的演奏时序,大脑是否也存在某种"指挥系统"来调度不同神经网络的活动?这个根本性问题一直困扰着神经科学家。传统研究多关注静态功能连接或短时程网络动态,忽视了更长时程的组织原则。

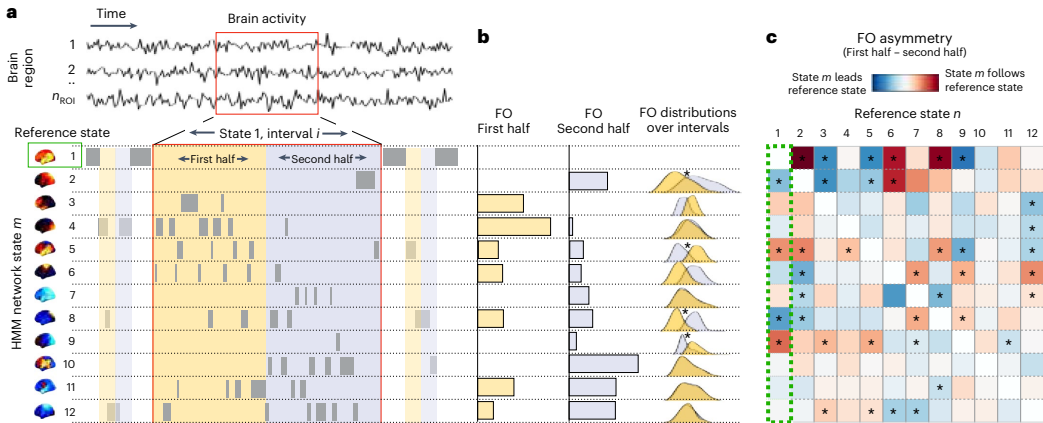

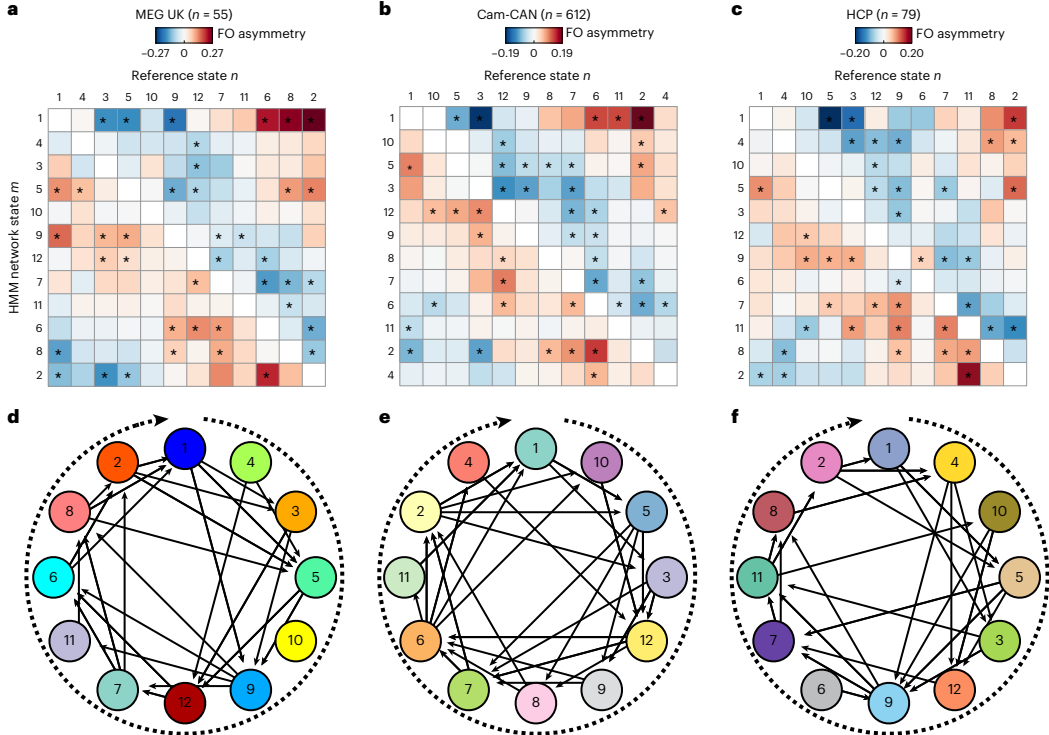

为解决这一科学难题,Mats W.J. vanEs和Cameron Higgins领衔的研究团队开发了创新的时序间隔网络密度分析(TINDA)方法,结合隐马尔可夫模型(HMM)分析五组独立脑磁图(MEG)数据集。研究使用英国MEG联盟(n=55)、剑桥老龄化神经科学中心(Cam-CAN,n=612)和人类连接组计划(HCP,n=79)等大规模队列,通过源重构将信号映射到皮层区域,采用时间延迟嵌入的HMM识别12种功能网络状态。关键创新在于TINDA方法通过分析网络状态重激活间隔内的动态变化,克服了传统马尔可夫假设的局限。

功能脑网络呈现周期性激活

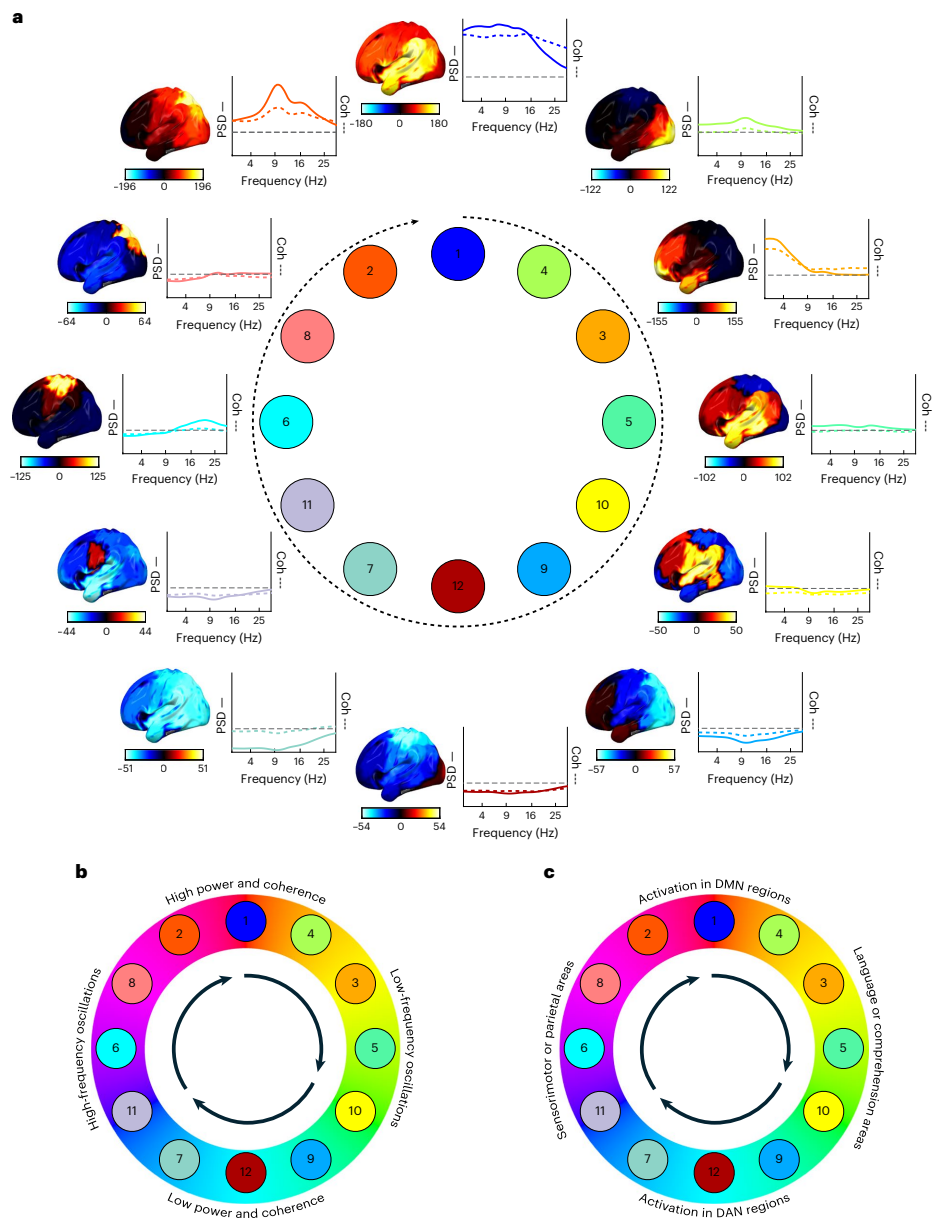

研究发现虽然单个网络转换是随机的,但整体上形成了稳健的周期性模式。在MEG UK数据集中,状态1(高相干性DMN相关状态)后倾向于激活状态5和9,而状态2和8则多出现在状态1之前。这种不对称性在所有数据集中重复出现,形成顺时针循环结构(S=0.066),经1000次排列检验证实显著(P<0.001)。值得注意的是,这种周期性结构将功能相似的状态聚集在特定相位:上部象限为高功率/高相干状态(如DMN),下部象限为低功率状态(如DAN和感觉运动网络)。

周期特性与时间尺度

分析显示周期性在较长间隔(>2秒)中最显著。当按间隔时长将数据分为五等份时,最长间隔组(平均3秒)表现出最强循环强度(S=0.086)。完整循环周期约300-1000毫秒,远长于单个网络状态的平均持续时间(64-68毫秒)。这种时间尺度与既往报道的全局脑动态下限一致,可能是认知处理的关键时间窗口。

周期组织原则与功能

循环结构呈现出双模式分化:南北轴区分高/低功率状态,东西轴区分频率特征。上部象限状态显示δ(1-4Hz)和θ(4-7Hz)频段活动,与高级认知功能相关;左侧状态以α(7-13Hz)和β(14-30Hz)活动为主,右侧则以低频活动为特征。这种组织方式暗示不同认知功能在周期中有特定的相位定位,例如从DMN出发的转换与感觉运动抑制通过α/β功率增加相关联。

周期指标与个体特征

在Cam-CAN数据集中,循环强度随年龄增长而增加(β=2.49,P=0.001),而循环速率(周期频率)则随年龄下降(β=-2.04,P=0.007)。HCP双生子数据显示循环速率的遗传度达73%(P=0.0039),表明其受强遗传调控。典型相关分析发现循环指标与认知评分显著相关(R=0.17,P=0.0087),提示周期动态与年龄相关认知衰退可能存在联系。

行为相关性验证

在记忆回放任务中,与记忆重现正相关的网络状态集中在周期上部,负相关状态位于对立相位。面孔识别任务中,按键前500ms特定状态概率与反应时显著相关(如状态3:R=0.069,P=0.0014),且这些状态同样呈现相位聚集特征。瞬时循环强度与反应时负相关(R=-0.025,P=0.0014),表明周期动态与实时行为表现直接相关。

这项发表于《Nature Neuroscience》的研究首次揭示了大脑功能网络活动的周期性组织原则,为解决"大脑如何协调多任务处理"这一根本问题提供了新框架。研究发现这种周期性不是简单的节奏振荡,而是在秒级时间尺度上组织的结构化循环,能够确保各类认知功能按需激活。周期指标与年龄和遗传的关联为理解认知老化和神经精神疾病提供了新视角,而相位特异性行为关联则暗示可能通过干预周期动态来优化认知功能。该研究在方法学上的创新(TINDA)也为未来研究复杂脑动态提供了新工具。这些发现将推动对大脑时空组织原则的重新思考,并为开发基于动态网络调控的新型干预策略奠定基础。

生物通微信公众号

生物通微信公众号

生物通 版权所有